Die Evangelische Kirche hat in Neukölln für das einzige NS-Zwangsarbeiterlager in kirchlicher Verantwortung eine Gedenkstätte errichtet. Am 13. November wird sie eröffnet.

Wegen baulicher Verzögerungen konnte die Gedenkstätte noch nicht ganz fertiggestellt werden. Dennoch soll die Eröffnung bewusst am Volkstrauertag, dem 13. November, stattfinden. An dem Tag wird an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen gedacht.

Die Zeremonie beginnt um 14 Uhr auf dem evangelischen Friedhof Jerusalem V in Neukölln, Hermannstraße 84-90. Das teilt die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit.

Die evangelische Kirche habe nach mehr mehr als 20 Jahren der Geschichte der Aufarbeitung in Berlin für das vermutlich deutschlandweit einzige Lager für NS-Zwangsarbeit in kirchlicher Verantwortung eine Gedenkstätte errichtet.

Unrecht sichtbar machen

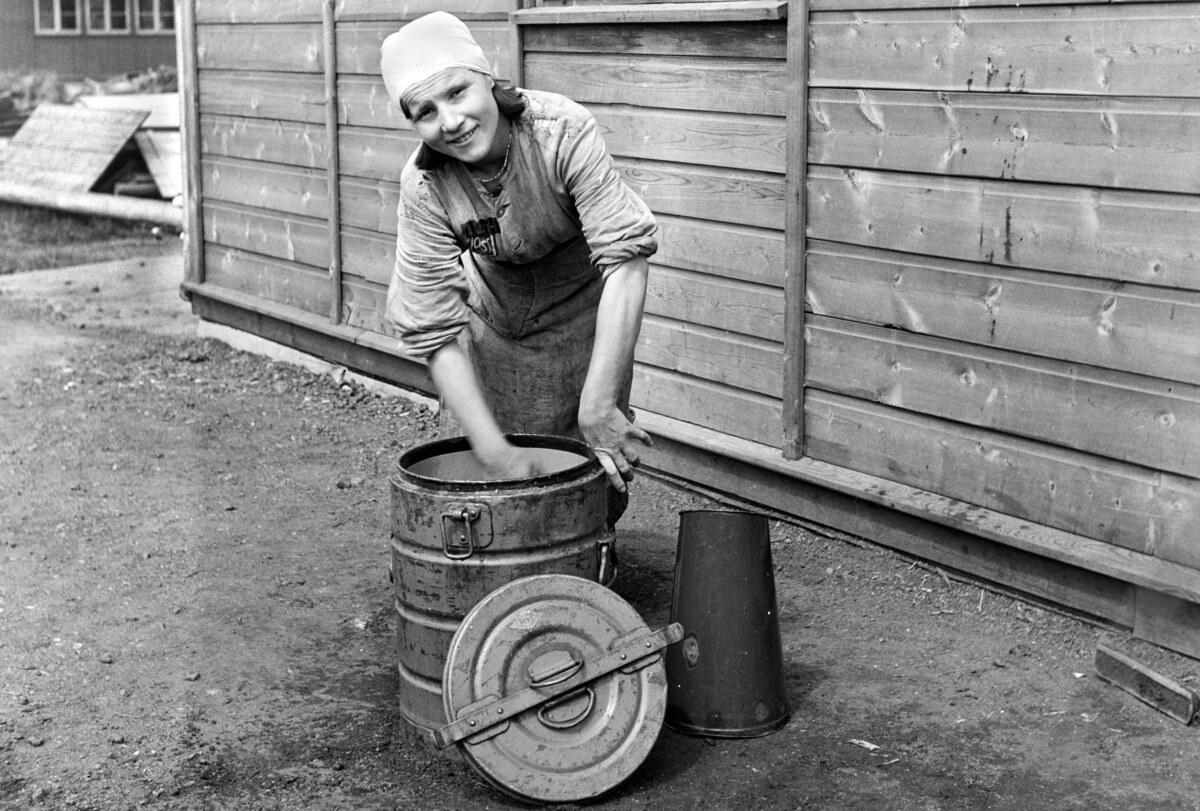

Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur in der EKBO dazu: „Evangelische Kirchengemeinden haben junge NS-Zwangsarbeiter in den Kriegsjahren 1942 bis 1945 für die Arbeit auf ihren Friedhöfen ausgebeutet. Für dieses Unrecht wollen wir Verantwortung tragen und durch die neue Gedenkstätte sichtbar machen. Gerade jetzt, wo die Zerstörung von Gesellschaften durch Krieg in der Ukraine nach Europa zurückkehrt, ist diese Erinnerung an menschliches Leid und gesellschaftliche Verantwortung so wichtig.“

Mit der Diskussion um Entschädigung für Zwangsarbeiter habe im Jahr 2000 die Aufarbeitung der Geschichte des Ortes begonnen. Eine Initiative aus dem Kreis der ehemals beteiligten Gemeinden nahm im Zuge der Aufarbeitung damals Kontakt zu ehemaligen Zwangsarbeitern auf.

Schicksale dokumentiert

Mit dem Ziel, das Geschehene zu rekonstruieren, begannen engagierte Ehrenamtliche mit der Aufarbeitung, indem sie die historischen Quellen identifizierten und zusammentrugen und vor allem mit ehemaligen Zwangsarbeitern sprachen. Elf Fälle sind in der Gedenkstätte dokumentiert.

„Den Initiatoren ging es darüber hinaus darum, Formen der Vermittlung zu finden und ein Gedenken an dieses Unrecht zu etablieren“, so die EKBO. Dazu wurde ein Stein des Gedenkens gestiftet, dessen herausgeschnittene Teile an die Kirchengemeinden gingen, die das Zwangsarbeiterlager eingerichtet hatten.

Jedes Jahr zum Volkstrauertag, dem Gedenktag für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, werden die herausgeschnittenen Teile der Erinnerung wieder zusammengetragen und an das Unrecht mit einer Andacht erinnert.

Führung über das Gelände

2010 konnte mit Hilfe des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin Stadtmitte eine umfangreiche Ausstellung in einem ehemaligen Blumenpavillon auf einem benachbarten Friedhof eröffnet werden.

Um 14 Uhr startet die Gedenkfeier mit einer Andacht. Danach wird über das Zustandekommen der Gedenkstätte und das Thema Kirchliche Zwangsarbeit informiert. Anschließend folgt eine Führung aller Gäste über das Gelände.

Text: red