Liebermann-Villa lässt Londoner Ausstellung von 1938 wieder aufleben.

In Nazi-Deutschland wurden ihre Arbeiten als „entartete Kunst“ diffamiert. Großbritannien feierte sie: Maler der deutschen Moderne. 1938 wurden ihre Werke in London ausgestellt. In der Liebermann-Villa erlebt das Kunstereignis eine Wiedergeburt.

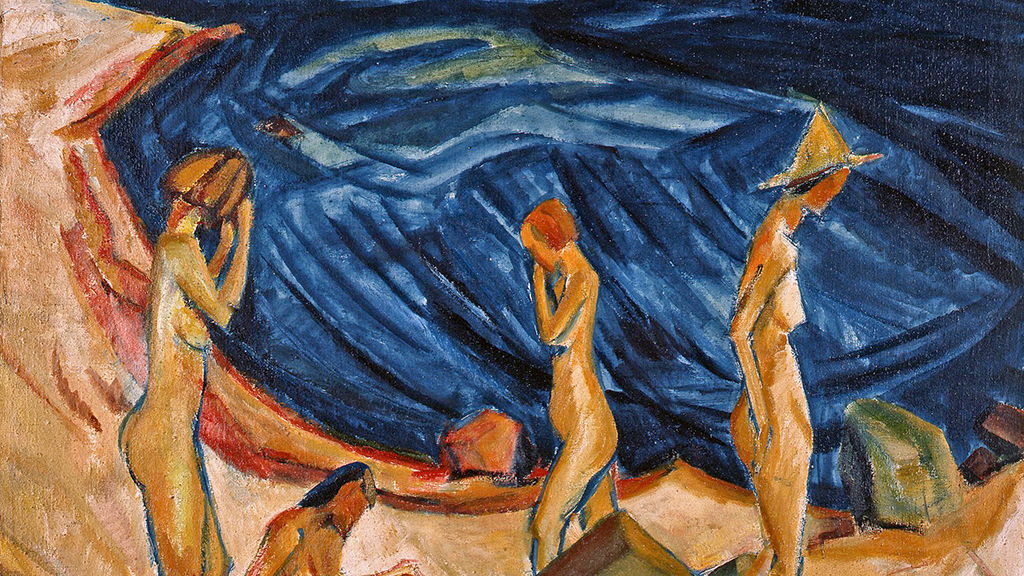

Zum 80. Jubiläum werden am Wannsee 30 von seinerzeit 270 Original-Ausstellungsstücken gezeigt. Unter anderem sind Werke von Wassily Kandinsky, Emil Nolde, Paula Modersohn-Becker, Paul Klee und Max Liebermann zu sehen (im Bild: Erich Heckels „Die Badenden“ von von 1914).

Verfemte Künstler

Die Schau „Twentieth Century German Art“ („Deutsche Kunst des 20.Jahrhunderts“) war nicht nur die erste Retrospektive moderner deutscher Kunst in Großbritannien, sie gilt auch als die wichtigste internationale Antwort auf die Propaganda-Ausstellung „Entartete Kunst“, die 1937 von den Nationalsozialisten in München eröffnet worden war. Auf der Insel wurden jene moderne Künstler in einem gebührendem Rahmen präsentiert, die vom NS-Regime mit hämischer Propaganda überzogen, ins Exil getrieben, wegen ihrer jüdischen Herkunft nicht mehr ausgestellt und aus deutschen Museen abgehängt oder beschlagnahmt wurden.

Auch Martha Liebermann, die Witwe von Max Liebermann gehörte zu den Leihgebern und schickte ein Werk ihres Mannes, das Porträt Albert Einsteins, in die britische Hauptstadt. Bis heute gilt „Twentieth Century German Art“ als die größte Ausstellung, die je außerhalb Deutschlands mit Werken moderner deutscher Kunst stattgefunden hat. „Umso erstaunlicher, dass die Londoner Schau bis heute in Deutschland beinahe unbekannt ist“, heißt es von der Leitung der Liebermann-Villa.

Die Original-Ausstellungsstücke der Londoner-Schau werden zusammen mit Informationen zu den Leihgebern des Jahres 1938 und der Resonanz der Ausstellung in Großbritannien und in Nazi-Deutschland präsentiert. Die Sonderausstellung „London 1938 – mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler“ ist bis zum 14. Januar zu sehen. Die Öffnungszeiten: täglich außer dienstags, 11 bis 17 Uhr. Sonntags, um 12 Uhr, werden Führungen angeboten.

Zwangsweise verkauft

Der Ausstellungsort hat eine bewegte Geschichte: Im Alter von 62 Jahren legte sich Liebermann einen Sommersitz im damals vornehmsten Villenviertel Berlins zu. 1909 erwarb er in der Villenkolonie Alsen eines der letzten freien Wassergrundstücke am Wannsee, ein langgestrecktes, etwa 7.000 Quadratmeter umfassendes Areal an der Seestraße 24, heute Colomierstraße 3. Die Familie Liebermann bezog das Haus im Juli 1910 und verbrachte bis kurz vor dem Tod des Vaters im Jahr 1935 jährlich die Sommermonate am Wannsee.

Im Jahr 1940 wurde Martha Liebermann von den Nationalsozialisten gezwungen, das Grundstück an die Deutsche Reichspost zu verkaufen, die in der Villa ein Schulungslager für ihre weibliche Gefolgschaft einrichtete. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges diente das Haus als Lazarett. Nach 1945 wurde das Haus gemeinsam mit der benachbarten Villa Hamspohn zur Chirurgischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses Wannsee. Das ehemalige Atelier Max Liebermanns fungierte als Operationssaal.

Liebermanns in den USA lebende Tochter Käthe Riezler erhielt die Villa 1951 zurück. Sie schloss mit dem Wannsee-Krankenhaus einen Mietvertrag. Ihre Tochter Maria White, die als Kind auf vielen Bildern Max Liebermanns zu sehen ist, verkaufte die Villa schließlich 1958 an das Land Berlin.

Datum: 23. Oktober. Text: Redaktion. Bild: Kunstmuseum Bonn/Reni Hansen