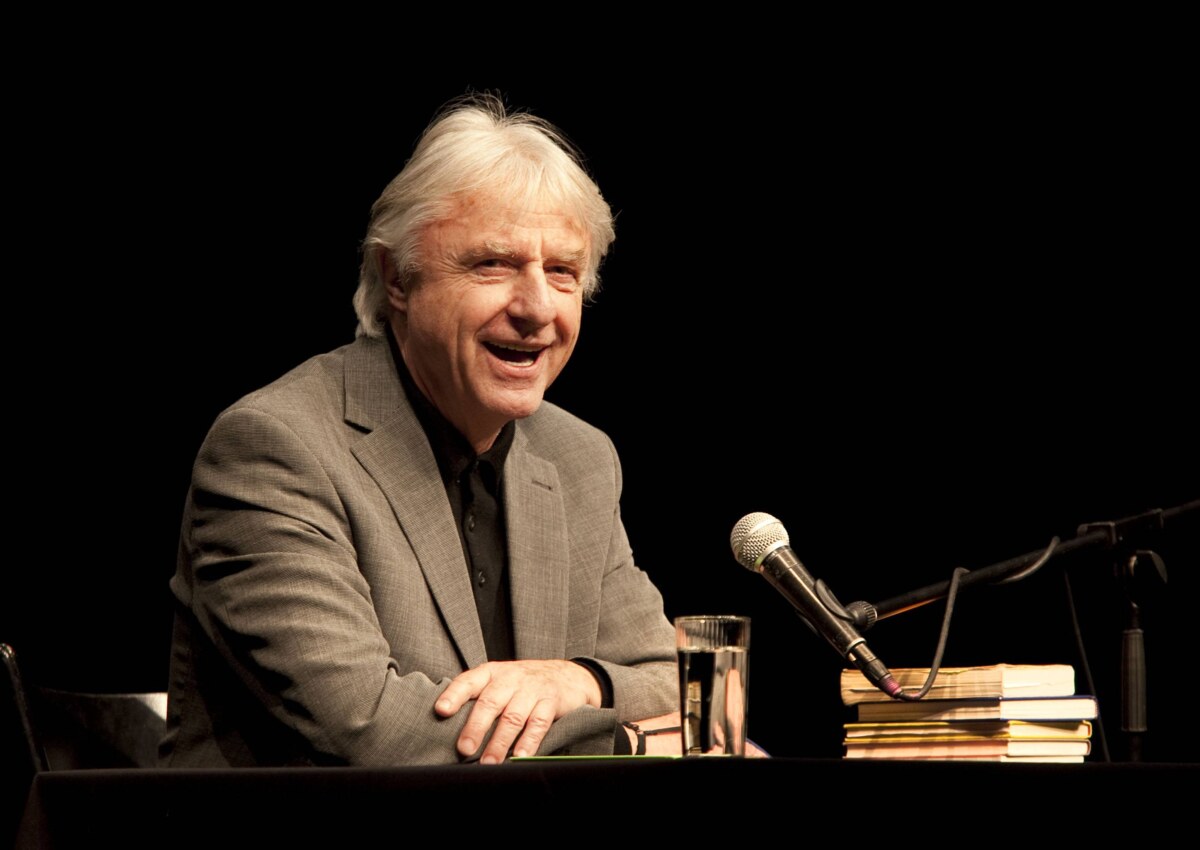

Zum Kinostart des Films „Typisch Emil“ spricht der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger über Mut zur Veränderung, die DDR und seine späte Liebe zur Öl-Malerei

Mit Emil Steinberger – oder einfach „Emil“, wie ihn Millionen kennen – trifft man auf eine lebende Legende des deutschsprachigen Humors. Der Schweizer Kabarettist, Schauspieler und Autor prägte mit seinen feinsinnigen Sketchen Generationen – auch diesseits der Grenze: Besonders in der DDR war er trotz Dialekt Kult. Nun blickt der 92-Jährige in der neuen Kinodokumentation „Typisch Emil – Vom Loslassen und Neuanfangen“ auf sein bewegtes Leben zurück – vom Postbeamten zum Bühnenstar, von der Kunst zur Komik, von Luzern nach New York.Im Foyer des Berliner Kant Kinos sprach Emil mit uns über den Mut zur Veränderung, die Reaktionen auf seinen Film – und warum er das Nichtstun für überschätzt hält.

Herr Steinberger, Sie sagten einmal, die Gegenwart interessiert Sie mehr als die Vergangenheit. Der Film „Typisch Emil” endet zwar im Hier und Jetzt, blickt aber weit zurück. Mussten Sie von der Idee des Films erst überzeugt werden?

Emil: Nein, weil ich realisiert habe, wie viele unterschiedliche Berufe ich bereits hatte, an die 20 müssten das sein. Und ich dachte: Das könnte ja auch mal interessant sein. Zu zeigen, dass man eben nicht schon beim ersten Job fix und fertig ist, sondern dass es noch weitergehen kann. Oder sogar muss! Man sollte den Mut zur Veränderung bewahren und neue Dinge anpacken. Deshalb fiel mir der Blick zurück dieses Mal leicht.

Der Mut zu Neuem scheint sich durch ihr ganzes Leben zu ziehen.

Das stimmt, immer wieder bin ich ganz neue Wege gegangen. Egal ob Kabarett, Zirkus, Kino, Schauspiel, Werbung, Öl-Malerei und auch Film. All das ohne irgendeine Erfahrung, doch Mut gehört immer dazu. Der Untertitel des Films lautet nicht ohne Grund „Vom Loslassen und Neuanfangen”.

Mit „Typisch Emil” blicken Sie in den Rückspiegel des Lebens – wie ging es Ihnen selbst dabei?

Das kann man so sagen, obwohl auch einiges fehlt. Meine 92 Jahre bringt man ja gar nicht in einem Film unter, ich musste also lernen, zu verzichten. So manche Station meines Lebens fand ich wichtig, doch im Film war nicht genug Zeit dafür. Ich wollte, dass die Emil-Fans sehen, dass ich mehr als nur ein Kabarettist bin. Das ist uns gelungen, denke ich. Und auch die jüngere Generation kann den Emil-Humor, den viele Ihrer Eltern so geliebt haben, jetzt noch einmal neu entdecken, das finde ich schön. Und die vielen Reaktionen des bisherigen Publikums haben mich wahnsinnig überrascht, im positiven Sinn. Viele kamen zu mir und sagten, sie haben nach dem Film auch sich selbst und ihre Entscheidungen noch einmal neu hinterfragt. Und genau darum geht es doch!

Im Film geht es auch um die Beziehung zu Ihren Eltern, die eher schwierig schien. Ihre Mutter war von Ihrer Berufsentscheidung weg vom Postbeamten hin zur Kunst so gar nicht überzeugt. War das eine Art Rebellion?

Nein, es war die Liebe zum Zeichnen, zum Malen, zur Grafik, die Plakate, all das habe ich geliebt. Deshalb ging ich zur Kunstgewerbeschule. Und habe schon immer nach meiner Arbeit bei der Post abends auf der Kabarettbühne gestanden, eine Art Doppelleben sozusagen. Doch das konnte ich irgendwann einfach nicht mehr, bei der Post sah ich mich nicht bis an mein Lebensende arbeiten.

Mit dem Kabarett waren Sie auch in der ehemaligen DDR enorm erfolgreich. Hat Sie das selbst überrascht?

Total, ich wusste zwar von Kassetten mit Emil-Sketchen, die vom Westen in den Osten geschickt wurden. Doch, was das auslöst, hatte ich nicht geahnt. Im Jahr 2003 kam bei einer Signierstunde eine Frau zu mir und wollte eine Emil-Schallplatte unterschrieben haben, die ich selbst zuvor noch nie gesehen habe. Eine illegale Kopie quasi, die in der DDR einst scheinbar die Runde machte. Die Auftritte im ehemaligen Osten, etwa im Friedrichstadt-Palast bei „Ein Kessel Buntes“ im Jahr 1976 und in der „Distel“ in Berlin, waren sensationell.

Wie reagierte das deutsche Publikum auf Ihren Schweizer Dialekt?

Zugegeben, bei den ersten Anfragen für Auftritte in Deutschland hatte ich schon etwas Angst. Ich, Hochdeutsch auf der Bühne sprechen, furchtbar, das kann ich doch fast gar nicht! Doch dann haben wir einen kleinen Sketch im deutschen Fernsehen probiert und das Echo war sofort da. Also haben wir ein ganzes Programm aufgenommen und von da an ging es Schlag auf Schlag. Die Auftritte waren allesamt ausverkauft, ich konnte wochenlang auf Tour gehen. Das war ein echter Glücksfall, eine verrückte Zeit. Andere mussten lange für ihre Auftritte kämpfen, mir fiel das Glück in den Schoß.

Allerdings sagten Sie auch eine Tournee in der DDR ab, wieso das?

Ich hatte Wind davon bekommen, dass die Tickets nur an Funktionäre gingen, nicht an das normale Publikum, das wollte ich so nicht. Ich wurde auch oft in der Schweiz von Parteien für Wahllisten angefragt, doch egal ob links, rechts oder aus der Mitte, dafür war ich nie zu haben. In der Politik wird ganz anders gesprochen als ich mit den Menschen reden möchte. Mein Talent ist es, die Menschen mit meiner Kunst zu unterhalten und darauf habe ich mich immer konzentriert, auch wenn ich privat ein sehr politisch interessierter Mensch bin.

Im Film fragt sich Ihre Ehefrau Niccel, woher Sie all die Energie nehmen? Aber ist sie nicht selbst ein großer Teil der Antwort auf diese Frage?

Auf jeden Fall! Sie selbst ist Künstlerin, hatte Ausstellungen und ist super aktiv. Sie hält mich auf Trab und ich sie. Durch sie entdeckte ich auch die Öl-Malerei für mich. Wenn einmal die Arbeit für den Film vorbei ist, vielleicht im Herbst dann, will sie das noch stärker vertiefen. Es geht einfach immer weiter. Ich muss nicht am Strand liegen und ein Buch lesen, für mich gibt es interessante Lebensabschnitte, die mich bereichern und gesund halten. Aktiv sein ist die beste Medizin.

Interview: Sascha Uhlig